你是否想过,量子计算机的"脑细胞"能保持清醒多久?芬兰科学家刚刚给出了惊人答案——1毫秒!这看似短暂的瞬间,却可能成为改写量子计算发展史的关键转折点。

芬兰阿尔托大学研究团队7月8日在《自然-通讯》发布的突破性成果震动学界,他们成功将超导量子比特的相干时间延长至1毫秒,创造了该领域新纪录。这一数字不仅远超此前0.6毫秒的最佳表现,其中位数0.5毫秒也展现出稳定的技术突破。相干时间如同量子比特的"寿命",决定了其保持量子态的时间长度,是量子计算实用化的核心指标。

这项突破背后隐藏着精妙的技术革新。研究团队采用的transmon型超导量子比特具有独特的抗噪特性,通过材料优化和电磁环境控制,将相干时间提升了近70%。传统量子比特往往在微秒级就失去相干性,而毫秒级的突破相当于将量子操作窗口扩大百倍,为复杂算法实现提供了可能。这种进步类似于从老式拨号上网跃升至光纤宽带的质变。

量子相干时间的延长直接影响计算机的实际运算能力。理论上,1毫秒的相干时间允许执行约10万次量子逻辑门操作,这已接近纠错量子计算的门槛。荷兰代尔夫特理工大学量子专家范达姆教授评价:"该成果使实用化量子计算机的出现时间表至少提前两年。"尤其在药物研发、密码破译等领域,这种稳定性突破将加速量子优势的实现。

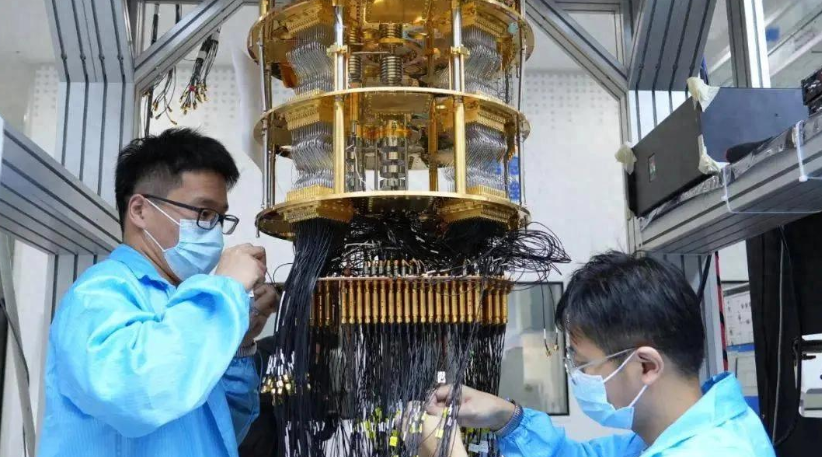

产业界已敏锐捕捉到这一信号。IBM和谷歌等科技巨头正加紧与学术机构合作,预计2026年前将该项技术整合进商用量子处理器。国内本源量子等企业也表示,正在研发基于长寿命量子比特的下一代芯片。市场分析机构QTech预测,相干时间突破将带动全球量子计算投资在2025年增长40%,形成百亿美元级市场规模。

站在科技革命的临界点,这项突破的意义远超数字本身。它验证了超导路线的可行性,为量子计算从实验室走向数据中心铺平道路。正如阿尔托大学项目负责人所说:"1毫秒不是终点,而是新起点。"当量子比特学会"长寿",人类距离破解宇宙密码的日子或许真的不再遥远。这场持续二十年的量子马拉松,终于看到了实用化的曙光。

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号