在当今高度数字化和无线化的通信时代,信号传输面临着诸多挑战,其中电磁干扰以及有限频谱资源的高效利用是亟待解决的重要问题。扩频振荡器作为一种创新性的技术,在提升信号抗干扰能力、优化频谱利用等方面发挥着关键作用,正逐渐成为众多电子系统中的核心组件。本文将深入探讨扩频振荡器的工作原理、常见类型、应用场景以及设计要点,为读者全面揭开这一前沿技术的神秘面纱。

扩频振荡器的工作原理

基本概念与原理

扩频振荡器的核心在于将原始信号的频谱进行扩展,使其占据更宽的频带范围。传统的振荡器产生的信号频谱较为集中,在狭窄的频率范围内具有较高的功率密度。而扩频振荡器打破了这一常规,通过特定的调制方式,把原始信号的能量分散到更宽的频带上。其实现方式主要基于两种主流技术:直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)。

在直接序列扩频中,扩频振荡器会产生一个高速的伪随机码序列,这个序列的速率远远高于原始信号的速率。原始信号与伪随机码序列进行模二加运算,使得原始信号的频谱被扩展到与伪随机码序列带宽相同的范围。例如,在一个简单的二进制相移键控(BPSK)调制系统中,原始的二进制数据信号与伪随机码序列相乘,由于伪随机码序列的高速特性,原本集中在特定频率附近的信号能量被均匀地分散到更宽的频带内。

跳频扩频技术则有所不同,扩频振荡器在不同的时间间隔内,将载波频率按照预定的伪随机序列进行跳变。发送端和接收端都拥有相同的伪随机序列发生器,并且保持严格的同步。发送端在每个跳变周期内,使用不同的载波频率来传输信号,接收端则根据同步的伪随机序列,在相应的频率上接收和解调信号。这种方式就像是在一个宽广的频谱 “舞台” 上,信号不断地变换 “站位”,避免了在固定频率上受到持续干扰的风险。

抗干扰与频谱利用优势

扩频振荡器的扩频特性带来了显著的抗干扰能力提升。由于信号能量被分散到更宽的频带上,对于窄带干扰而言,其影响范围仅占扩频信号带宽的一小部分,对整体信号的干扰作用被极大削弱。例如,在一个存在窄带噪声干扰的环境中,传统的窄带信号可能会因干扰而严重失真甚至无法正常接收,而扩频信号受到的影响则微乎其微,接收端可以通过相关解调等技术,轻松地从噪声背景中提取出原始信号。

从频谱利用的角度来看,扩频振荡器也具有独特优势。在有限的频谱资源下,传统的窄带通信系统往往只能在特定的频率上进行信号传输,频谱利用率较低。而扩频技术允许多个用户在相同的频带内同时进行通信,不同用户的信号通过不同的伪随机码序列进行区分,这种码分多址(CDMA)的方式大大提高了频谱的使用效率,为更多用户提供了通信服务的可能。

扩频振荡器的常见类型

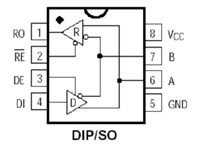

基于锁相环(PLL)的扩频振荡器

锁相环是一种广泛应用于频率合成和信号处理的电路技术,基于锁相环的扩频振荡器在实际应用中较为常见。它主要由鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)、压控振荡器(VCO)以及分频器组成。在扩频过程中,参考信号与分频器输出的反馈信号在鉴相器中进行相位比较,产生的相位误差信号经过环路滤波器滤波后,用于控制压控振荡器的输出频率。通过改变分频器的分频比,就可以实现压控振荡器输出频率的跳变或扩展,从而实现扩频功能。这种类型的扩频振荡器具有频率稳定度高、易于集成等优点,在通信设备、雷达系统等领域得到了广泛应用。

晶体振荡器结合数字调制的扩频振荡器

晶体振荡器以其高频率精度和稳定性而闻名,将晶体振荡器与数字调制技术相结合,可以构建出性能优良的扩频振荡器。在这种类型的振荡器中,晶体振荡器产生一个稳定的基准频率信号,然后通过数字调制电路,将伪随机码序列调制到基准频率上,实现信号的频谱扩展。例如,采用二进制相移键控(BPSK)或正交相移键控(QPSK)等数字调制方式,对晶体振荡器输出的信号进行调制,从而得到扩频后的信号。由于晶体振荡器的高精度特性,这种扩频振荡器能够提供较为精确的扩频信号,适用于对频率精度要求较高的应用场景,如全球定位系统(GPS)、高精度测量仪器等。

基于微机电系统(MEMS)的扩频振荡器

随着微机电系统技术的不断发展,基于 MEMS 的扩频振荡器逐渐崭露头角。MEMS 振荡器利用微机电加工技术,在微小的芯片上制造出机械振动结构,通过机械振动与电学信号的相互转换来产生振荡信号。在扩频实现方面,MEMS 振荡器可以与集成电路相结合,通过数字控制电路产生伪随机码序列,并对 MEMS 振荡器输出的信号进行调制,实现频谱扩展。MEMS 扩频振荡器具有体积小、功耗低、成本低等优势,特别适合应用于便携式电子设备、物联网传感器节点等对尺寸和功耗要求严格的场景。

扩频振荡器的应用场景

无线通信领域

在无线通信中,扩频振荡器是提升通信质量和容量的关键技术。在蜂窝移动通信系统中,采用扩频技术的 CDMA 系统能够有效提高系统的抗干扰能力和频谱利用率,支持更多用户同时通话。在无线局域网(WLAN)中,扩频振荡器也发挥着重要作用。例如,IEEE 802.11 标准中的一些协议采用了直接序列扩频或跳频扩频技术,使得无线设备能够在复杂的电磁环境中稳定通信,避免了相邻信道之间的干扰,提高了数据传输的可靠性和速度。

全球定位系统(GPS)

GPS 系统依赖于精确的信号传输和接收来确定位置信息。扩频振荡器在 GPS 中用于产生扩频信号,这些信号在传播过程中能够有效抵抗各种干扰,确保卫星与地面接收设备之间的信号传输稳定可靠。由于 GPS 信号需要在全球范围内传播,并且会受到大气层、建筑物等多种因素的干扰,扩频技术的抗干扰特性使得 GPS 系统能够准确地测量信号的传播时间,从而实现高精度的定位功能。

雷达系统

雷达通过发射和接收电磁波来探测目标物体的位置、速度和形状等信息。扩频振荡器在雷达系统中可以提高雷达的抗干扰能力和分辨率。采用扩频技术的雷达信号能够在复杂的电磁环境中准确地检测到目标信号,减少虚假目标的出现概率。同时,扩频信号的宽频带特性使得雷达能够获得更高的距离分辨率,更精确地测量目标物体的位置和尺寸,在军事侦察、航空航天导航等领域具有重要应用价值。

工业自动化与物联网

在工业自动化和物联网领域,大量的设备需要进行无线通信以实现数据传输和远程控制。扩频振荡器能够帮助这些设备在复杂的工业环境中稳定通信,避免受到电机、变频器等设备产生的电磁干扰影响。例如,在智能工厂中,各种传感器、执行器之间通过无线通信进行数据交互,采用扩频技术的通信模块可以确保数据传输的准确性和实时性,保障生产过程的顺利进行。在物联网场景中,众多的物联网节点设备通常采用电池供电,对功耗要求极为严格,基于 MEMS 的低功耗扩频振荡器为物联网节点的长续航通信提供了有力支持。

扩频振荡器的设计要点

伪随机码序列设计

伪随机码序列是扩频振荡器的核心要素之一,其性能直接影响扩频信号的质量和系统的抗干扰能力。在设计伪随机码序列时,需要考虑序列的自相关性和互相关性。自相关性是指码序列与自身经过不同时延的序列之间的相关性,良好的自相关性要求在时延为零时,自相关值最大,而在其他时延情况下,自相关值迅速趋近于零。互相关性则是指不同的伪随机码序列之间的相关性,理想情况下,不同用户使用的伪随机码序列之间应具有极低的互相关性,以避免用户之间的干扰。常见的伪随机码序列有 m 序列、Gold 序列等,在实际设计中,需要根据具体应用场景和系统要求选择合适的伪随机码序列,并对其参数进行优化。

频率稳定性与精度

扩频振荡器的频率稳定性和精度对于系统的性能至关重要。在一些对频率精度要求极高的应用中,如 GPS 定位、高精度测量等,振荡器的频率漂移可能会导致严重的误差。为了提高频率稳定性和精度,在设计时可以采用温度补偿技术,通过对振荡器工作温度的监测和补偿,减少温度变化对频率的影响。同时,选择高质量的晶体振荡器或采用先进的频率合成技术,如锁相环频率合成,也能够有效提升振荡器的频率稳定性和精度。

功耗与集成度

在便携式电子设备和物联网应用中,功耗和集成度是需要重点考虑的因素。为了降低功耗,在设计扩频振荡器时,可以采用低功耗的电路设计技术,如选择低功耗的元器件、优化电路结构等。对于集成度要求,随着半导体工艺的不断进步,将扩频振荡器与其他功能模块集成在一个芯片上已成为趋势。例如,将扩频振荡器与通信调制解调电路、数字信号处理电路等集成在一起,不仅可以减小系统的体积和重量,还能降低成本,提高系统的可靠性和稳定性。

扩频振荡器作为一种具有创新性和广泛应用前景的技术,正在深刻地改变着现代电子系统的设计和应用。从无线通信到工业自动化,从全球定位到雷达探测,扩频振荡器的身影无处不在,为信号传输提供了更加可靠、高效的解决方案。随着技术的不断发展和创新,相信扩频振荡器将在更多领域发挥重要作用,推动电子信息技术迈向新的高度。

1037

1037

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号