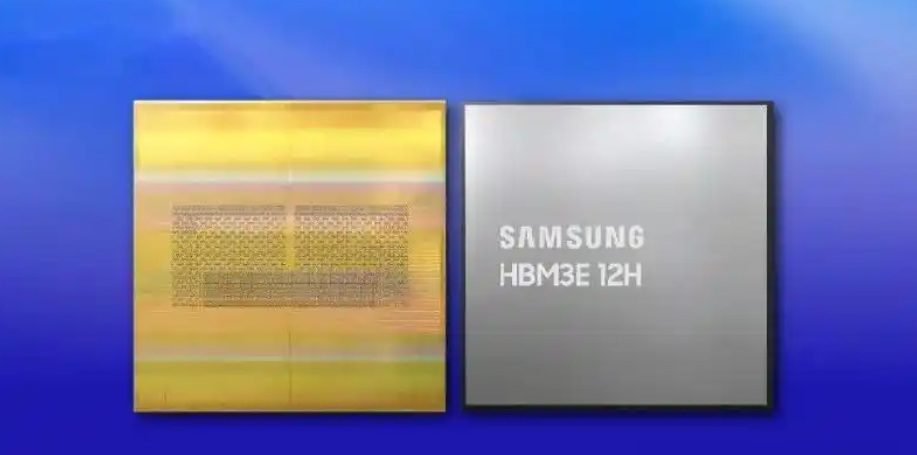

当三星电子在2025年2月冒险提前量产12层堆叠HBM3E时,整个存储芯片行业都屏住了呼吸。这家韩国巨头押注的是价值数十亿美元的英伟达订单,但未获认证先投产的策略,让数月的产能可能沦为库存积压。最新消息显示,这场豪赌或将迎来转机——据产业链人士透露,三星HBM3E已基本通过英伟达单芯片认证测试,距离正式供货仅一步之遥。

背水一战的产能豪赌 三星此次提前量产12层HBM3E被业内称为"教科书级冒险"。由于HBM3内存从晶圆制造到TSV封装需5-6个月周期,即便6月通过认证,实际供货也要等到年底。而届时英伟达可能已转向HBM4架构,这正是三星必须与时间赛跑的核心矛盾。但内部测试数据显示,其12层堆叠方案在带宽密度上较竞品提升15%,热阻系数降低20%,这或许解释了三星敢于在认证前备货百万片的底气。

认证突破背后的技术突围 通过单芯片认证意味着三星突破了英伟达严苛的"三关测试":在256GB/s带宽下连续运行1000小时无故障的稳定性测试、40W/mm²热负荷下的散热性能测试,以及与Grace Hopper架构的兼容性验证。值得注意的是,AMD已将其8层HBM3E订单升级为三星12层方案,这个"备胎转正"的案例为英伟达认证提供了重要背书。不过SK海力士仍握有王牌,其量产的12层HBM3E良率已达85%,相较之下三星的78%良率仍需提升。

存储双雄的生死时速 这场认证拉锯战背后,是两家韩企悬殊的业绩对比。SK海力士凭借HBM3E订单,2025年Q1营业利润同比暴涨157.8%至7.4万亿韩元,而同期三星半导体利润暴跌83%至1.1万亿韩元。市场分析师指出,若三星能抢下英伟达30%的HBM3E份额,其DRAM部门利润率有望回升至25%以上。但风险在于,英伟达2026年HBM4路线图可能提前,留给HBM3E的窗口期或许不足12个月。

库存悬崖边的多元布局 面对潜在的库存危机,三星已启动"B计划":向亚马逊AWS、微软Azure等云巨头推销HBM3E方案,这些自研AI芯片的企业对次世代存储需求旺盛。产业数据显示,全球CSP企业的HBM采购量年增速达120%,这或许能消化三星30%-40%的预生产产能。但业内人士警告,消费级HBM价格正以季度5%的幅度下滑,若年底前无法完成出货,库存减值损失可能超过3万亿韩元。

这场存储芯片的巅峰对决正在改写行业格局。三星的认证突破虽带来曙光,但真正的考验在于能否在技术迭代的夹缝中,将产能优势转化为市场份额。随着AI算力竞赛进入白热化阶段,HBM战场上的每一个技术节点,都可能决定未来三年存储行业的权力更迭。

338

338

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号