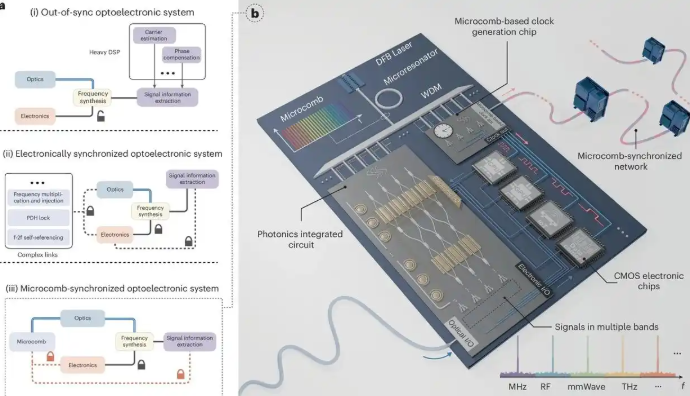

2025年2月27日,一项具有里程碑意义的科技突破震撼发布:北京大学电子学院常林研究员团队与中国科学院空天信息研究院李王哲研究员课题组合作,在国际顶级学术期刊《Nature Electronics》上发表了题为“Microcomb-synchronized optoelectronics”的研究文章,宣布在世界上首次实现了光子芯片时钟在信息系统中的应用。这一突破性成果标志着我国在光子芯片技术领域取得了重大进展,为全球光电子技术的发展贡献了中国智慧。

据了解,该技术基于可量产的超低损耗氮化硅光子芯片,通过光学频率梳生成了高精度、低噪声的时钟信号,成功突破了传统电子芯片在时钟带宽、能耗和噪声等方面的性能瓶颈,为未来超高速芯片的发展提供了重要解决方案。

传统电子技术在生成高频信号时面临诸多挑战,如带宽窄、信号易失真、功耗高等问题。而在光电子系统中,光学合成信号与电子时钟的频率不匹配,导致同步困难。为解决这一难题,研究团队经过不懈努力,联合研发出基于片上微梳的振荡器。该振荡器结合了集成超高Q值谐振器的微梳和自注入锁定技术,能够合成覆盖从兆赫兹到105 GHz的微波信号,为系统提供共享的时频参考,从而实现光学和电子信号的自然同步。

研究团队进一步展示了基于该芯片的多波段通感一体系统。这一创新设计不仅简化了硬件结构,还大幅降低了系统的复杂性和成本。通过单一芯片,该系统实现了5G、6G、毫米波雷达等不同电磁波波段的多种功能,并可在传感和通信两种模式之间灵活切换。该系统实现了厘米级别的感知精度,以及调制格式高达256-QAM的6G通信,展现了光子芯片时钟在信息系统中的巨大应用潜力。

未来,这项技术有望在多个领域得到广泛应用。在处理器芯片领域,该方案可以将时钟频率提升至100G以上,提供远超目前芯片的算力,推动计算能力的飞跃式提升。在手机基站中,光子芯片时钟的应用可以显著降低设备的能耗和成本,为移动通信行业的绿色发展贡献力量。在自动驾驶领域,毫米波雷达的集成化设计将有助于提升感知精度和响应速度,为智能交通系统的发展注入新的活力。

这一技术的突破不仅展示了我国在光子芯片领域的技术实力,更为全球光电子技术的发展开辟了新的道路。随着该技术的进一步推广和应用,未来将在通信、计算、自动驾驶等多个领域带来深远影响,推动相关行业的快速发展。

此次研究成果的共同第一作者为北京大学电子学院博士后张祥鹏,博士研究生张绪光和陈玉君。该工作由北京大学电子学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室作为第一单位完成。这一成果的发布,不仅是对我国光子芯片技术研究团队辛勤付出的肯定,更是对我国科技创新能力的有力彰显。

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号