寒冬腊月里瑟瑟发抖的经历即将成为过去式!天津大学封伟教授团队最新研发的仿生光热织物,仅需光照12秒就能从-20℃飙升至40℃,这项颠覆性技术让传统保暖方式黯然失色。想象一下:在北极圈内穿着普通外套,掏出手机闪光灯照射12秒,衣服立刻变得暖烘烘——这不再是科幻情节,而是即将走进现实的科技创新。

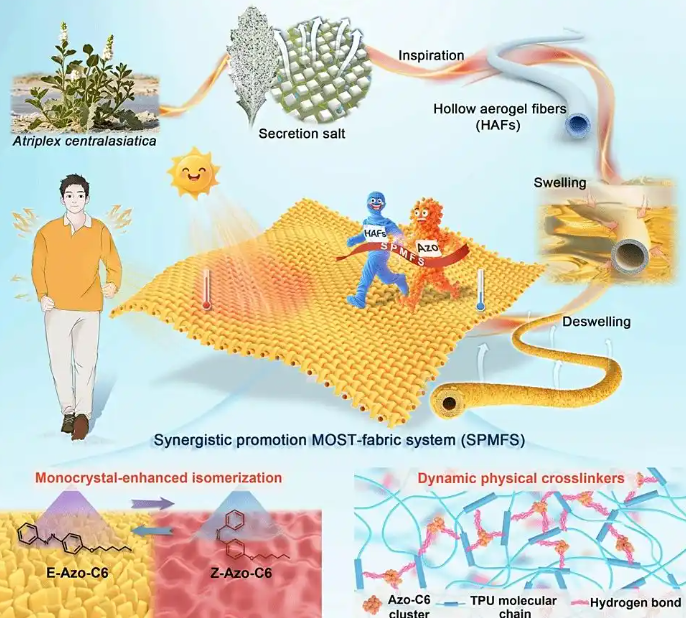

这款革命性织物的核心奥秘源自大自然的神奇馈赠。科研团队从盐碱地植物"吸盐-泌盐"的生存机制中获得灵感,创造性地开发出分子太阳能热(MOST)织物。这种材料不仅具备高效光热转换能力,还拥有令人惊叹的力学性能,相关研究成果已发表于材料学顶级期刊《Advanced Materials》,被学界誉为"下一代可穿戴热管理技术的里程碑"。

传统电加热衣物存在明显短板:需要携带笨重电池、存在漏电风险、洗涤维护困难。而天津大学的光热织物完美解决了这些痛点。实验数据显示,该织物经过反复洗涤和摩擦后,储热性能依然保持稳定,这意味着它能像普通衣物一样随意机洗,完全颠覆了人们对智能服装"娇贵难伺候"的刻板印象。

更令人称奇的是,这种织物还能实现精准控温。通过调节光照时间和强度,穿戴者可以自由控制温度在适宜范围内波动,这使得它不仅在日常保暖领域大有用武之地,更能应用于医疗保健场景。想象关节炎患者将织物包裹在膝盖部位,通过手机APP调控光照就能实现精准热敷理疗,这种无创、便捷的治疗方式将为慢性疼痛患者带来福音。

从技术原理来看,这种织物的光热转换效率达到行业领先水平。在-20℃的极寒环境下,仅需普通光源照射12秒,表面温度就能飙升至40℃;停止光照后,储存的热量会缓慢释放,形成持续保暖效果。这种"秒速升温+长效保温"的双重特性,使其特别适合极地考察、高山救援等特殊场景。

市场分析指出,这项技术有望在未来3-5年内实现商业化量产。届时,我们或许能看到采用这种材料的登山服、军大衣甚至家居毯。更长远来看,这种光热转换技术还可能应用于建筑保温、汽车内饰等领域,发展前景不可限量。

天津大学这项突破不仅为中国智能纺织业赢得国际话语权,更重新定义了"保暖"的技术标准。当科技创新遇上日常生活,带来的往往是颠覆性变革——正如这款光热织物,它用12秒的奇迹告诉我们:保暖,原来可以如此智能。

1788

1788

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号