想象一下,在零下50度的极寒环境中,一个巴掌大的机器人正在自主加热、巡检设备、融化冰层——这不再是科幻电影的场景,而是中国科研团队的最新突破。西北工业大学联合香港顶尖高校,成功研发出全球领先的抗冻机器人系统,为极端环境作业提供了颠覆性解决方案。

创新材料突破极寒禁区

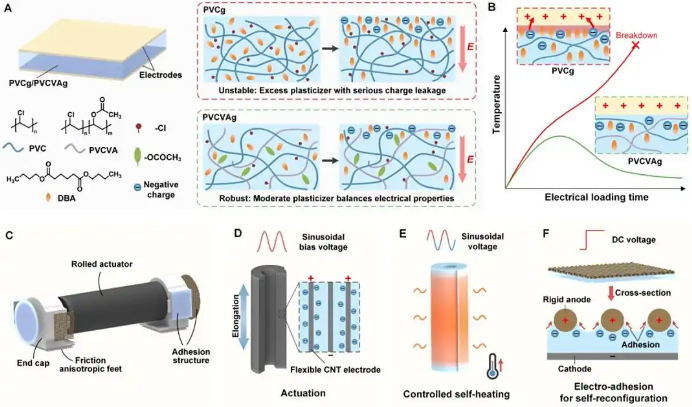

这项研究的核心在于张卫红院士团队开发的新型电活性聚合物材料。通过在聚氯乙烯凝胶中创新性引入乙酸乙烯酯,科研人员一举攻克了传统材料在低温环境下的三大难题:塑化剂迁移导致的发热失控、电击穿风险以及力学性能衰减。测试数据显示,新材料发热量降低超50%,使用寿命延长15倍以上,输出力提升1.75倍,在仅需2V/μm的低电场下就能产生30kPa的强吸附力,性能指标全面碾压现有技术。

更令人惊叹的是其智能温控系统。研究人员设计了多种电压控制策略,机器人能像生物体一样自主调节体温:需要作业时启动自加热模式,待机时则进入低功耗状态。这种"仿生恒温"特性使其成为目前唯一能在零下50度持续工作的软体机器人。

微型战士的多场景征服之路

基于这种革命性材料,团队打造出仅手掌大小的模块化机器人。在测试中,它们展现出三大超凡能力:72.5V超低电压驱动大幅提升安全性;毫米级精密运动可钻入航空发动机叶片缝隙;集群协作时能像蚂蚁军团一样自主重组形态。

这些特性让它们在特定场景中展现出颠覆性优势:在航空领域,可对结冰的发动机叶片进行无损检测;在极地科考中,能替代人类完成危险的冰层勘探;在电力运维方面,可对高寒地区输电线路进行自动化巡检。特别是其独创的"电吸附-自加热"协同技术,使得机器人能在垂直冰面上自由爬行并同步融冰,这是传统机械系统难以实现的。

中国智造改写极地科技规则

该项成果已发表于国际顶级期刊《Advanced Science》,标志着我国在极端环境机器人领域已实现从跟跑到领跑的跨越。相比欧美国家动辄需要加热舱保护的极地设备,这种自重仅数百克却能在严寒中自主生存的机器人,将极地作业成本降低了90%以上。

专家指出,这项技术不仅适用于航空航天、极地开发等国家战略需求,在冷链物流、高山救援等民生领域同样具有广阔前景。随着材料性能的持续优化,未来或将在火星探测等深空极端环境中大显身手。西北工业大学此次突破,为中国智能制造开辟了一条"小而强"的技术新路径。

593

593

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号