单片机(MCU, Microcontroller Unit)与微控制器(μC, Microcontroller)在嵌入式系统领域常被交替使用,但二者在技术定义、架构设计及应用场景上存在本质区别。本文通过分析器件核心特征、集成度及开发模式,揭示两者的技术边界,为嵌入式系统设计提供选型依据。

1. 定义与技术边界

1.1 单片机(MCU)

定义:集成中央处理器(CPU)、存储器(ROM/RAM)、输入输出接口(I/O)及基础外设(如定时器、UART)于单一芯片的微型计算机系统。

典型代表:

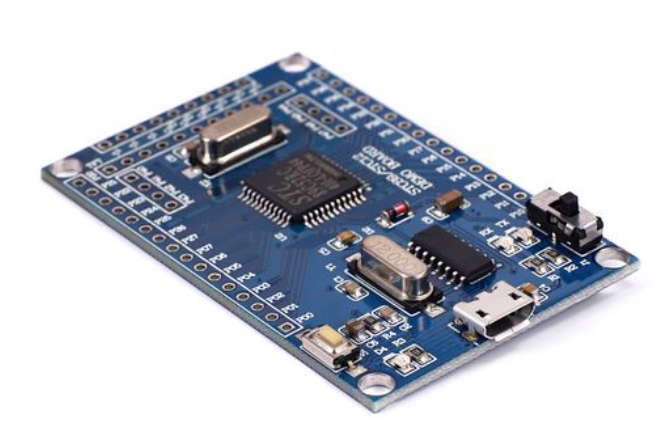

8 位机:Intel 8051、Microchip PIC16F 系列

32 位机:STMicroelectronics STM32F 系列、NXP LPC5500 系列

1.2 微控制器(μC)

定义:广义上与 MCU 同义,但在细分领域特指具备以下特征的器件:

支持实时操作系统(RTOS)

集成复杂外设(如以太网 MAC、USB Host)

具备硬件安全模块(HSM)

典型代表:

工业级:TI TMS570 系列(双核锁步架构)

汽车级:Infineon AURIX TC3xx 系列(支持 ASIL-D 安全等级)

2. 架构对比分析

2.1 核心处理器

参数单片机(MCU)微控制器(μC)

位数8/16 位为主32/64 位为主

内核架构哈佛结构(如 PIC)冯・诺依曼结构(如 ARM Cortex-M7)

主频通常 < 50MHz可达 200MHz 以上

2.2 存储器配置

单片机:

片内 Flash:4KB~1MB

SRAM:256B~64KB

支持外部扩展(需总线接口)

微控制器:

片内 Flash:1MB~4MB(部分支持 XIP)

SRAM:128KB~1MB

集成 Cache(如指令 Cache)

2.3 外设集成度

单片机:

基础外设:ADC、PWM、SPI、I2C

典型应用:小家电控制、遥控器

微控制器:

高级外设:

千兆以太网 MAC

USB 3.0 OTG

CAN FD(最高 5Mbps)

典型应用:工业机器人、车载信息娱乐系统

3. 开发模式对比

3.1 开发工具链

单片机:

编译器:Keil C51、XC8

调试器:J-Link、ST-Link

开发环境:集成式 IDE(如 Arduino IDE 简化版)

微控制器:

编译器:GCC Arm Embedded、IAR Embedded Workbench

调试器:Tracealyzer(支持实时跟踪)

开发环境:支持多任务调度(如 FreeRTOS、RTX)

3.2 软件架构

单片机:

单线程轮询或中断驱动

代码量:通常 < 100KB

微控制器:

支持 RTOS(如 Linux、μC/OS)

代码量:可至 10MB 级(含协议栈)

4. 应用场景与选型策略

4.1 典型应用对比

领域单片机(MCU)微控制器(μC)

消费电子智能插座、LED 灯控制扫地机器人(SLAM 算法)

工业控制步进电机驱动可编程逻辑控制器(PLC)

汽车电子雨刮器控制ADAS(图像处理)

4.2 选型决策树

功能复杂度:

简单逻辑控制 → 单片机

多任务并行处理 → 微控制器

实时性要求:

软实时(ms 级) → 单片机

硬实时(μs 级) → 微控制器

安全性等级:

无安全认证 → 单片机

ISO 26262 ASIL-B/D → 微控制器

5. 技术演进趋势

5.1 单片机发展方向

低功耗优化:休眠电流降至 nA 级(如 Silicon Labs EFR32BG 系列)

无线集成:内置 BLE 5.3 协议栈(如 Nordic nRF5340)

5.2 微控制器技术突破

多核异构架构:

主核:Cortex-A72(运行 Linux)

从核:Cortex-M7(实时控制)

边缘计算:

集成神经网络处理器(NPU)

支持 TensorFlow Lite Micro

6. 结论

单片机与微控制器的技术分野反映了嵌入式系统从简单控制到复杂智能的演进路径。在工程实践中,需根据应用场景的算力需求、外设复杂度及开发成本综合选型。未来随着 AIoT 技术的发展,两者将在特定领域深度融合,形成更高效的智能控制解决方案。

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号