开关电源在实际应用过程中可能会面临输出电压过高或过低的异常状况:由于开关电源具有一定的额定电压值,若超出此设定数值范围,则有可能导致输出电容耐压能力无法承受负荷,引发电源发热、短路甚至起火等严重后果。为了有效预防此类问题,我们精心设计了多种形式的保护电路。当控制电路失效或其他故障导致电压异常上升时,关闭电源的输出,从而对负载进行有效保护,提升整体系统的稳定性与可靠性。

下面介绍几种目前常见的过压保护电路原理及优势分析:

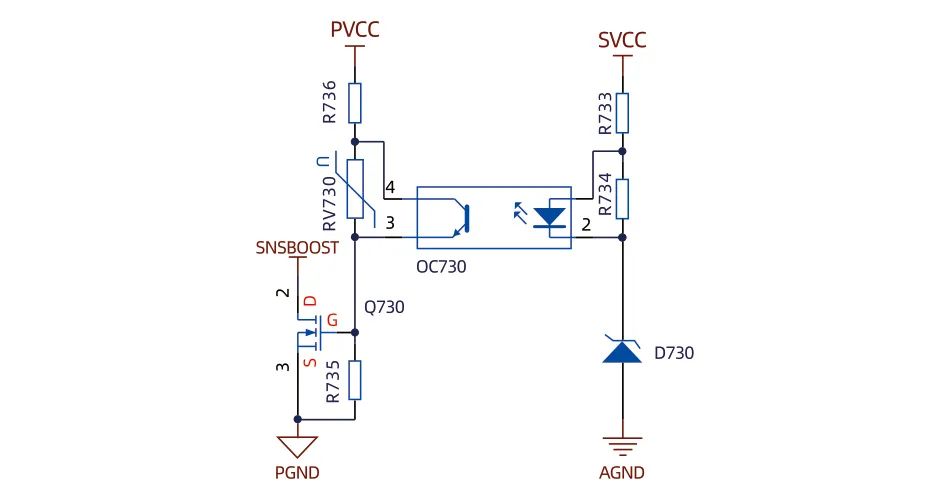

过压保护电路一

通过稳压管以及光耦的搭配,靠光耦的导通来控制原边控制IC停止工作,实现过压保护;当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或者电路本身出现的故障导致输出电压升高,该电路会将电压钳位在设定值。

工作原理:

当输出过压时,加在D730上的电压大于其稳定值时,D730将导通,输出电压会被钳位,同时过压信号会通过OC730向原边反馈,使得原边控制IC用于过压保护的引脚拉低或致高(如图:拉低SNSBOOST引脚)从而停止工作。

电路优缺点:

优点:电路简单、成本低

缺点:精度不高,受稳压管批次剪得差异以及稳压管得温度特性所致,过压钳位点会出现上下浮动,批出货中存在差异。

总结:因此在采用该方案时,一般需要援用温度系数较好的稳压管。或者采用两种温度系数相反的稳压管串联起来作为补偿。

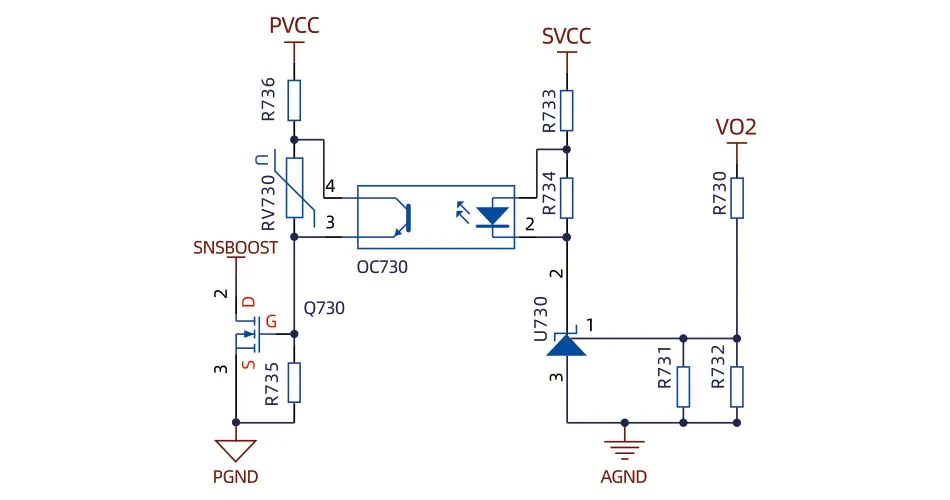

过压保护电路二

在第一个电路的基础上进行的一系列改动,去掉原有的稳压二极管,采用TL431来检测输出电压的电路,提高了采样精度;

工作原理:

过压时,输出电压通过电阻R730与R731//R732的分压,使得VA>Vref,U730将导通,同时过压信号会通过OC730向原边反馈,使得原边控制IC用于过压保护的引脚拉低或致高(如图:拉低SNSBOOST引脚)从而停止工作。

电路优缺点:

优点:输出过压保护值可以精准设置

缺点:相对稳压管钳位方式成本稍高一些

总结:因此在采用该方案时,一般是应用在后级需要严格控制电压的电源。

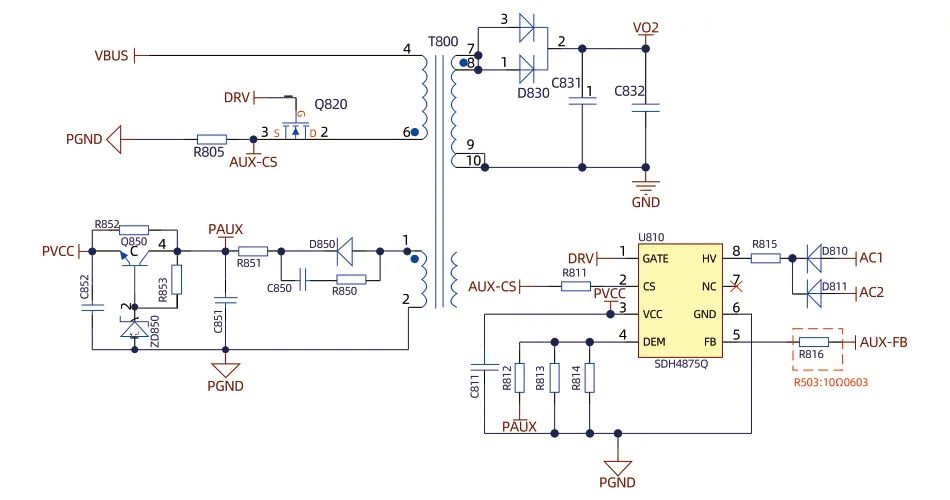

对比1、2两个方案都存在一个光耦,这是因为电源需要做隔离,但其实光耦的价格本身就不算便宜,因此我们思考能否在去掉光耦的同时可以检测输出电压,而需要隔离且不需要用到光耦,自然而然的就会想到常用的变压器等一系列磁芯器件,但增加器件又违背了想要价格更便宜的原则,因此需要在不增加其他器件的基础上实现过压保护。

而隔离电源都存在一个隔离变压器,这是每个开关电源都会有的,因此,可以利用该变压器来实现原副边隔离,因为开关电源原边都存在VCC绕组,因此我们可以利用VCC绕组实现输出过压保护,第三种保护电路应运而生。

过压保护电路三

该方案采用原边辅助绕组VCC,通过耦合副边输出电压,输出电压升高导致VCC电压升高从而实现输出过压保护的作用;

工作原理:

过压时,输出电压Vo2升高时,辅助绕组电压PAUX电压升高,通过上下拉电阻R812与R813//R814的分压提供给IC的DEM引脚,当DEM引脚电压超过OVP电压阀值时,IC将进入输出电压过压保护状态,IC停止工作。

电路优缺点:

优点:成本相比较更低

缺点:受变压器耦合度影响较大精度以及一致性不好

总结:因此在采用该方案时,一般都是过压保护的电压范围较宽。

与前两种方案相比:方案一、二都可以在自身反馈环路出问题以及输出电压被外部电压强制提高时起作用。但是,方案三只针对与电源自身反馈出问题时才起作用。

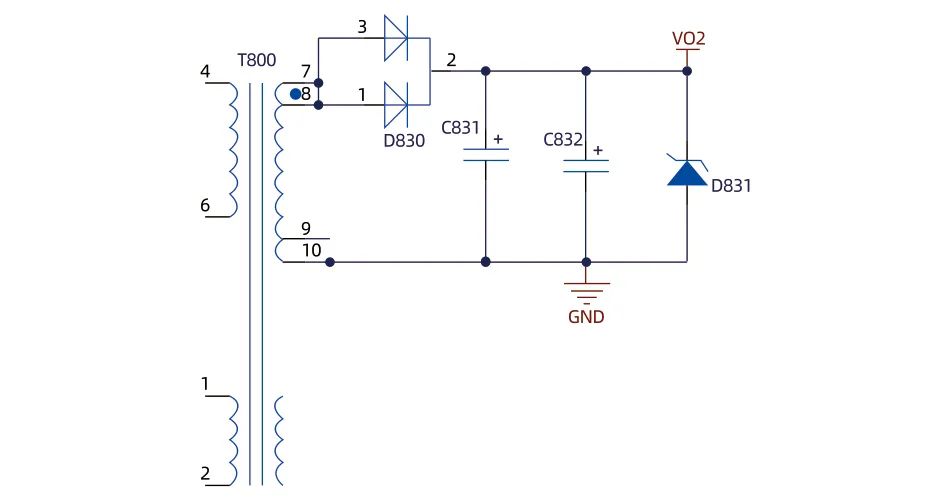

然而,当输出电压仅受到外部电压强行提升而引发异常状况时,同样存在以下两种切实可行的解决策略:

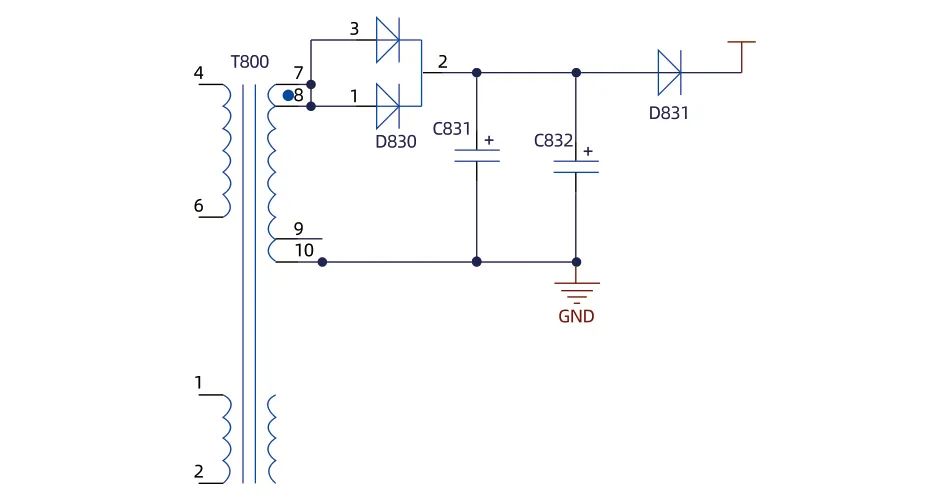

过压保护电路四

在输出端增加一个钳位二极管,原理如图4所示:

工作原理:

当输出端反灌电压进入开关电源时,输出端稳压管将导通,防止电压灌入导致电源内部器件损坏,同时缺点相较为明显,稳压管电压钳位时间较短,时间过长容易损坏。

电路优缺点:

优点:成本更低

缺点:电压钳位时间较短

过压保护电路五

针对输出端电压反灌时间较长的问题,我们可以考虑实施输出端串联二极管的策略,如此一来,反灌电压将被隔离在电源外部,仅能由电源输出,而非外界电压的引入。然而,这种方法存在一些潜在的问题,因为二极管存在导通压降,当电路较大时,二极管将会产生极大的热耗,从而增加了电源的损耗。此外,由于导通压降的影响,输出电压的精确度也可能受到影响。具体原理如图5所示:

因此,该方案只是用于输出电流较小且输出电压精度不高的产品。

小结

通过严谨地研究并分析上述五类主流电路的基本原理及各种优点和缺陷,我们可以发现,方案四与方案五仅适用于外部输入电压形式的过压防护,并不适合多种复杂的应用场景,此外,方案一与方案三的精度问题也相当显著。相对而言,在方案二中,仅因光耦和431的额外成本增加,在中大型功率产品中的影响并不显著,生产商和消费者更关注的焦点是产品的稳定性能和安全性。

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号