当全球科技巨头都在翘首以盼2nm芯片带来的性能飞跃时,一则消息正在悄然改写半导体行业的地缘格局。据最新报道,台积电已在其2nm芯片生产线中全面停用中国大陆制造的设备,这一决定将如何影响全球芯片供应链?

政策与技术双重压力下的抉择

台积电这一决策背后是美国《中国设备法案》的直接推动。该法案明确规定,接受联邦资金的芯片制造商不得使用中国设备。为确保亚利桑那州工厂获得1650亿美元投资中的美国补贴,台积电不得不全面替换中国供应商的设备。从2025年4月起,中微公司、Mattson Technology等中国企业的设备将彻底退出台积电2nm生产线。

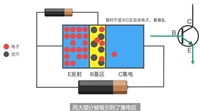

值得注意的是,这种替代不仅是政策要求,更是技术迭代的必然结果。2nm工艺采用的全环绕栅极(GAA)晶体管技术对设备精度要求极高,中国大陆设备尚未达到这一水平。例如在关键的蚀刻环节,虽然中微公司的3nm刻蚀机已通过验证,但2nm所需的原子层蚀刻技术仍由美国应用材料、泛林集团等企业主导。

全球产能布局的战略调整

台积电正在构筑"台湾地区+美国"的双中心2nm产能布局。台湾新竹和高雄工厂将于2025年下半年量产,月产能达6万片晶圆;美国亚利桑那工厂则计划2026年投产,承担30%的产能。这两大生产基地全部采用ASML、TEL等美日欧供应商的设备,并配套建设先进封装厂,实现全流程本土化。

这种布局不仅规避了地缘政治风险,还能享受美国的能源补贴。2nm工艺的极高能耗成为重要考量因素,美国相对低廉的能源价格为大规模量产提供了成本优势。

中国半导体设备的现状与未来

回顾历史,中国大陆设备曾在台积电3nm及之前制程中占有一席之地。中微的5nm刻蚀机曾用于苹果A16芯片生产,Mattson的热处理设备也得到应用。但随着工艺进入2nm时代,这些设备因无法满足GAA技术要求而逐步退出。

目前台积电仅在28nm等成熟制程中保留部分中国设备。虽然直接设备已被全面替换,但在材料层面仍存在间接依赖,包括中国的化学品和特种气体供应,以及某些设备核心专利的技术授权。

全球半导体格局的重塑之路

这一变化将深刻影响全球半导体产业格局。从2025年开始,中国芯片企业可能无法再通过台积电代工2nm芯片,这将促使国内厂商加速自主研发。中芯国际等企业正在加紧14nm和7nm工艺的攻关,同时探索3D封装等替代路线。RISC-V开源架构也成为突破技术封锁的重要选择。

在这场全球半导体竞赛中,台积电以65%的2nm良率领先,英特尔和三星分别以55%和40%的良率紧随其后。虽然中国在先进制程上暂时落后,但在成熟工艺市场正快速崛起。预计到2030年,中国大陆有望成为全球最大的晶圆代工基地。

2nm芯片生产的设备更迭不仅是技术路线的选择,更是全球半导体供应链加速重构的标志。在这场没有硝烟的科技竞争中,自主创新能力和供应链安全已成为各国必须面对的课题。对中国半导体产业而言,这既是挑战,也可能是实现自主可控的重要转折点。

浙公网安备 33010502006866号

浙公网安备 33010502006866号